Aider et Intervenir

ÉVALUER UNE SITUATION

Les situations d’encombrement ou de TAC sont très souvent des situations complexes qui nécessiteront des équipes composées de différentes disciplines.

Le mot d’ordre principal est d’évaluer non seulement l’accumulation (l’habitation) mais aussi, la personne et le milieu (famille, enfants, voisins, animaux). C’est ce qu’on appelle la démarche clinique qui vise à déterminer les orientations à prendre selon la demande, la personne et ses vulnérabilités, l’accumulation, les risques, l’urgence des risques, la motivation et l’introspection de la personne, la capacité à consentir à un soin ou à un service et ultimement les causes ou facteurs expliquant l’accumulation.

LE CIR, le Clutter image rating Scale est un outil d’évaluation de l’accumulation fréquemment utilisé. Il consiste en 9 images d’une cuisine, d’une chambre et d’un salon. Les images montrent les pièces de plus en plus encombrées et graduées de 1 à 9. Une intervention est recommandée pour les personnes obtenant des scores de 5 et plus étant donné qu’ils sont généralement associés à de risques plus élevés. Il est à noter qu’au Québec, il n’existe pas de critère d’accès aux services liés au CIR. De plus il est recommandé de faire une visite des lieux avec la personne avant de conclure quoique ce soit. L’autre bémol quant à l’utilisation exclusive du CIR est que l’évaluation du TAC ne concerne pas uniquement l’habitation ce qui est souvent un biais dans l’intervention mais aussi la personne et le milieu.

Frost, R.O., Steketee, G., Tolin, D.F. et Renaud, S. (2008). Development and validation of the clutter image rating. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 30, 193 – 203 https://link.springer.com/article/10.1007/s10862-007-9068-7

Pour évaluer les risques, trois outils sont fréquemment utilisés et recommandés :

1) Grille d’évaluation du risque sanitaire et de l’encombrement du logement du CISSS des Laurentides par Dr M-C Lacombe.

Voir : Grille d’évaluation du risque sanitaire et de l’encombrement du logement

2) L’outil d’évaluation multidisciplinaire des risques d’accumulation compulsive HOMES, en anglais, dans Grant, L. (2012). Hoarding: Best Practice Guide.

3) Le guide d’évaluation de prévention de l’ASSTSAS et de la Santé publique des Laurentides. Voir l’annexe 1

Voir : Guide de prévention Interventions à domicile Situations d’insalubrité morbide

* * Cette partie du site est un résumé de sections extensives et approfondies du Guide de références du CATAC sur le l’encombrement et le TAC. Ces sections concernent surtout les personnes intervenantes.

L ’AIDE DES PERSONNES PROCHES AIDANTES

Les termes « personne proche aidante (PPA) » ou « proche » englobent toutes les personnes en soutien à la personne aux prises avec de l’accumulation (TAC ou autre), et ce, peu importe leur lien relationnel et le type de soutien offert.

Le TAC peut avoir un impact sur les personnes habitant avec l’accumulateur. L’encombrement va souvent créer des tensions et de la frustration de part et d’autre puisque les espaces respectifs de chacun seront touchés. Ces tensions peuvent aussi émerger lors du refus de la personne vivant avec de l’accumulation de se départir de ses objets ou face au temps requis pour arriver à le faire. Les PPA de la personne peuvent avoir besoin de soutien et de psychopédagogie sur le TAC pour mieux saisir la problématique.

Les PPA ont besoin de comprendre que le TAC est un trouble psychologique réel dans lequel l’accumulateur vit une détresse même si cette détresse n’est pas toujours visible. Il ne s’agit pas de tentatives visant à nuire aux autres ou à les manipuler.

Une forte majorité des membres de la famille (75-90%) mettent en place des mesures d’accommodement afin de réduire l’anxiété de leur proche accumulateur. Pourtant, l’accommodement est à déconseiller puisqu’il renforce le TAC. L’accommodement se définit comme le processus par lequel un proche participe dans les symptômes de l’accumulateur et/ou modifie sa routine/ses activités à cause des symptômes de l’accumulateur. Par exemple: Il participe ou facilite l’acquisition d’objets, il participe ou facilite l’entreposage d’objets, Il participe ou facilite l’évitement des problèmes causés par le TAC, Il trouve des excuses, il cache la réalité de l’accumulateur, Il assume certaines responsabilités qui appartiennent à l’accumulateur.

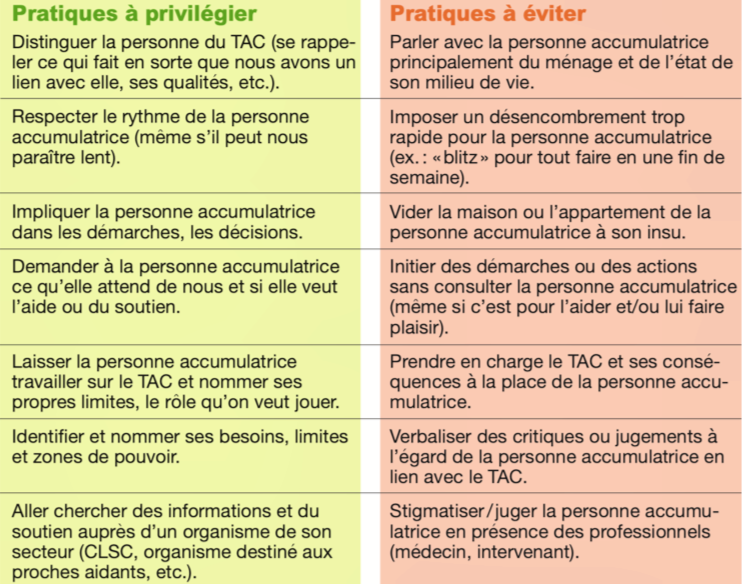

La section 11 du Guide de référence du CATAC, rédigée par l’équipe d’Annick Moreau, sur l’encombrement et le TAC répond à 9 questions fréquentes sur les préoccupations des PPA en lien avec leur proche vivant avec le TAC. La section se termine avec un aide-mémoire des pratiques à privilégier et à éviter avec une personne aux prises avec de l’accumulation :

PSYCHOTHÉRAPIES

Deux modèles conceptuels (thérapies) du TAC ont été́ étudiés et validés au cours des vingt dernières années, soit le modèle proposé par Frost et Hartl et celui issu des travaux de l’équipe de Kieron O’Connor.

Le modèle de Frost et Hartl, La thérapie cognitivo- comportementale (TCC) du TAC, met en lumière des éléments clés qu’ils considèrent responsables de l’étiologie et du maintien de l’accumulation compulsive des objets. Les éléments ciblés par ces chercheurs sont : a) les difficultés dans le traitement de l’information (p.ex. prise de décision et catégorisation des objets), b) un attachement mal adapté aux objets, c) de l’évitement comportemental et d) La présence de croyances erronées.

Plusieurs guides très complets décrivant la psychothérapie basée sur ce modèle existent et sont recommandés aux psychothérapeutes intéressés à l’approfondir. Nous suggérons Steketee, G. et Frost, R.O. (2014). Treatment for Hoarding Disorder (second edition): Therapist Guide. Oxford University Press, Treatments That Work, New York et Tolin, D., Frost, R.O., et Steketee, G. (2014). Buried in Treasures: Help for Compulsive Acquiring, Saving and Hoarding, 2nd edition, Oxford University Pres, New‐York.

Le modèle O’Connor est appelé la thérapie basée sur les inférences (TBI). Inférer veut dire « tirer une conséquence d’un autre fait ou hypothèse ». Très résumée, La TBI conceptualise ainsi l’enchaînement obsessionnel du TAC : la personne fait du tri dans ses objets (déclencheur), elle se dit qu’elle aurait besoin de ces vêtements éventuellement (inférence primaire), puis elle se dit qu’elle s’en voudrait si elle se débarrassait de ces vêtements (deuxième inférence). La personne vit alors des émotions négatives d’anxiété et de culpabilité. Elle décide alors de conserver les vêtements (action compulsive).

Les psychothérapeutes intéressés à cette approche pourront se documenter davantage en lisant O’Connor, K., St‐Pierre‐Delorme, M‐E., Koszegi (2012). Entre Monts et merveilles : Comment reconnaître et surmonter l’accumulation compulsive? Éditions Multimondes, Québec et O’Connor, K., et Aardema, F. (2012). Clinician’s handbook for obsessive compulsive disorder: Inference-based therapy. Chichester, UK., Wiley‐Blackwell.

INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES

Un des aspects les plus positifs dans le domaine du TAC est l’existence d’interventions psychosociales qui peuvent vraiment aider les personnes qui accumulent. Nous les nommons et nous vous encourageons à en parler avec des personnes intervenantes qui pourront vous orienter.

Il y a d’abord deux approches basées sur les deux thérapies validées :

- L’approche basée sur la TCC

- L’approche basée sur les inférences

D’autres approches sont recommandées dans les guides de pratique et ont fait leurs preuves :

- La réduction des méfaits de Tompkins

- L’entretien motivationnel

Il y a aussi d’autres approches efficaces :

- L’approche par objectif SMART

- Les approches de prévention de la rechute et les interventions de suivi

- Les approches familiales

L’APPROCHE INTERSECTORIELLE

Le TAC et les autres causes d’accumulation sont des enjeux de santé publique majeurs. Les risques éventuels d’une habitation encombrée sont multiples et peuvent être sévères et parfois urgents : incendie, insalubrité, sécurité/bien-être des enfants, sécurité/infection reliées aux animaux, risque pour la santé physique et psychologique de la personne, risque pour le bâtiment, risque pour les autres logements d’un édifice, etc.

Cette réalité complexe nécessite d’une part l’intervention concertée de plusieurs types d’intervenants issus de différents organismes et d’autre part une coordination des interventions ayant comme souci de mettre au centre, la personne vivant avec l’accumulation.

Malheureusement, malgré cette complexité et ces risques, il reste beaucoup à faire au Québec car, encore de nos jours, la majorité des « interventions TAC » se font en urgence, avec des références interservices et peu de suivi à long terme.

Le Québec se doit de combler un retard d’organisation intersectorielle pour adresser le TAC et autres types d’encombrement. Une organisation intersectorielle permet à une communauté d’adresser une réponse coordonnée, collaborative et directe aux situations tout en maximisant les ressources et en générant de meilleurs résultats que si les soins étaient donnés séparément par différents organismes.

Une organisation intersectorielle ne correspond pas nécessairement à un organisme ou un établissement (CISSS ou CIUSSS), il peut exister au niveau d’une ville, d’un service (p.ex. service d’habitation d’une municipalité). Une telle organisation requiert : des organismes et des membres participants engagés, un leadership impliqué, une mission commune et d’autres caractéristiques structurantes de gouvernance.

Au Canada anglais et aux USA, ce modèle d’intervention intersectorielle (ou « task force ») est répandu depuis des années. Au Québec, il y a certaines initiatives qui sont sur pied et d’autres qui sont en voie d’être mis en place.